ブログ

10.72017

干支 戌 製作風景(前編)

10月から販売を開始した干支 戌がどのように作られているかをご紹介致します。

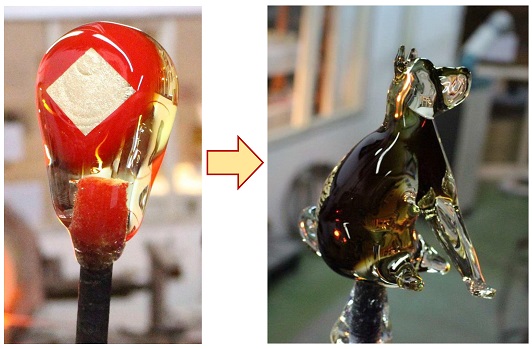

なんと!下の左の写真の状態から、戌が出来上がります!!

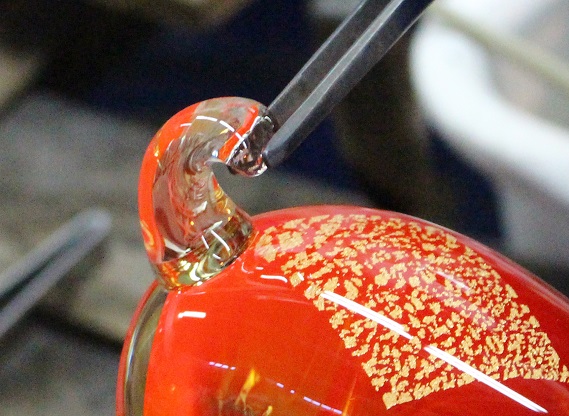

左:ガラスを巻き取り、色ガラスと金箔を付けた作業前の状態

右:干支 戌 完成!

作業工程が多いので2回に分けて紹介していきます♪

今回は胴体(前足、後ろ足、尻尾)の作業工程を説明していきます。

◇ベース作り

①吹き竿に透明のガラスを巻き取り、アンバー(黄色っぽい色のガラス)を一ヶ所に付け、金箔を貼り付けます。

金箔は薄くて軽いため飛んだり曲がったりするので、きれいに貼り付けるのは意外と難しい・・・

金箔を馴染ませるため、予熱炉で温め成形します。

金箔を貼り付ける。

うまく貼り付けられました!

金箔を馴染ませながら

成形します。

②吹き竿との境目を細くしていきます。

完成後や作業の途中に竿を移し替える際、吹き竿から切り離しやすくするための作業です。

”はし”を使い、少しずつ細くする。

慣れた手つきで作業する

吹き師 木村

③頭と胴体の境目を付けます。

頭と胴体に分けて作業するため、目安となります。

頭と胴体部分の境目を入れ、成形する。

◇前足・後ろ足作成

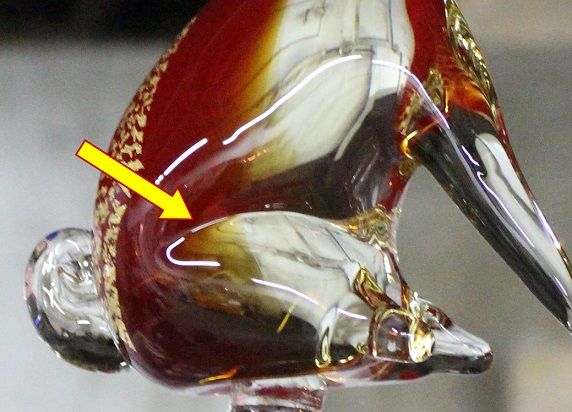

①後ろ足の腿のくぼみを入れます。

お座りしている脚のラインになります。(右下の写真)

後ろ足の腿のくぼみを入れる。

完成後、矢印の部分になる。

②前足を作ります。

ひっくり返して、斜めにハサミで切ります。

引っ張りながら太さを調整して、余分なガラスは切り落とします。

(前足は、この後も作業を進めながら少しずつ調節していきます。)

ハサミで切り、前足を作る。

太さを調整し、余分なガラスは切り落とす。

③後ろ足を作ります。

前足の下の真ん中あたりを少し引っ張ります。

後ろ足になる部分を引っ張る

ハサミで縦に切り込みを入れ、間を開きます。

ハサミで切り込みを入れる。

切り込みを入れたところに差し込み

左右に開く。

だんだん足の形になってきました!

あとは、左右の位置等を調整して後ろ足完成です!

後ろ足の位置などを調整し完成!

◇前足の続き、尻尾作成

①前足の続きです。

前足が2本に見えるようくぼみを付けます。

引っ張りながら太さを調整して、余分なガラスは切り落とします。

前足部分の真ん中にくぼみを付ける。

前足の形や長さを調整。余分なガラスは切り落とす。

②尻尾を作ります。

尻尾用のガラスを巻き取り、お尻のあたりに付け、必要な長さのところで切り離します。

尻尾のガラスを溶着させる。

必要な長さで切り離す。

尻尾の端からくるっと巻いていき、尻尾の完成です!

端をピンセットでつかむ。

くるっと巻いていく。

巻き終わったら完成!

◇ポンテ付け

戌の頭を作るのに、今の状態だと吹き竿が邪魔で作業ができないので、竿を移し替えていきます!

※ポンテ付けとは

作業の途中で吹き竿から別の竿に移し替える作業のことです。

移し替えやすいよう竿の先にガラスを巻きつけるのですが、この巻きつけたガラスのことを”ポンテ”というため、この作業をポンテ付けと呼んでいます。

①ポンテを付ける前準備

ポンテを付けるところを少し凹ませておきます。

ポンテを付けるため少し凹ませる。

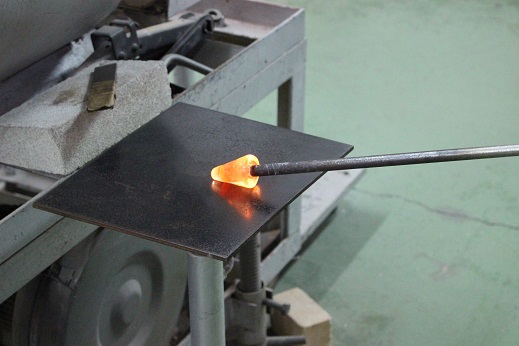

②ポンテ準備

竿の先に少しガラスを巻きつけ、台を使い三角錐のような形に成形します。

巻きつけたガラスを台を使って成形。

③ポンテ付け

先ほど凹ませておいたところに、ポンテを付けます。

付けてガラスが固まる前に中心を取りながら位置を微調整します。

ポンテを少し冷まします。

事前にくぼませていたところにくっつける。

④切り離し

吹き竿を切り離します。

吹き竿との境目を濡らしたやすりで傷をつけます。

傷つけたところを台の端に移動させ、吹き竿をコンコンと叩くと傷をつけたところが割れて切り離せます。

吹き竿との境目を濡らしたヤスリで

傷をつける。

傷をつけたところを台の端に移動させる。

吹き竿をコンコンと叩いて切り離す。

無事に切り離し成功!

少しずつ戌っぽくなってきました♪

次は頭の作業になります!・・・が、今回はここまで!

次回「干支 戌 製作風景(後編)」をお楽しみに♪