ブログ

10.142017

干支 戌 製作風景(後編)

前回に引き続き、干支 戌の製作風景をご紹介致します。

今回は頭(鼻、耳、目)の作業工程を説明していきます。

◇前回からの続き

前回は、胴体(前足、後ろ足、尻尾)の作業が終わり、ポンテを付けて切り離しました。

今回は、頭の加工がしやすいよう、予熱炉で頭を中心に温めていきます。

(省略していましたが、ガラスは冷めると固まって作業できなくなるので、ひと作業毎に予熱炉で温めながら作業しています。)

予熱炉で温める。

◇顔作成

①顔の輪郭を作成していきます。

頭を少し伸ばし、折り曲げやすい長さで切ります。

折り曲げて鼻の部分を作り、余分なガラスを切り落とします。

頭の部分を少し伸ばし切る。

折り曲げて鼻の部分を作る。

余分なガラスを切り落とす。

②サイズ確認

手作りのため、一つ一つ大きさや表情は異なりますが、基準となる寸法があるので確認しながら作業してきます。

寸法の確認をする。

③顔の形を整え、頭の位置などを調整していきます。

左右・上下に挟んで顔の形を整え、顔の位置などを微調整していき、顔の輪郭が完成!

顔の形を整える。

鼻の部分の形も整える。

全体のバランスを見ながら

頭の位置などを調整。

◇鼻、耳、目作成

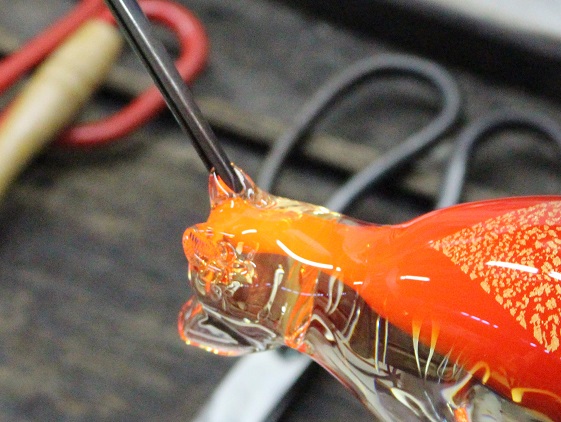

①鼻を作ります。

鼻の先を少しつまんで引っ張り、切り落とします。

そうすると、少し鼻先がシャープになります。

鼻の先を少しつまんで引っ張る。

引っ張った部分を切り落とす。

②バーナーを使用し、頭を温めます。

鼻先の切れ目をきれいにするのと、耳や目を作るため温めて柔らかくします。

その後、胴体の部分が冷えて割れてしまわないように、予熱炉で全体も温めます。

バーナーを使用し、頭を温める。

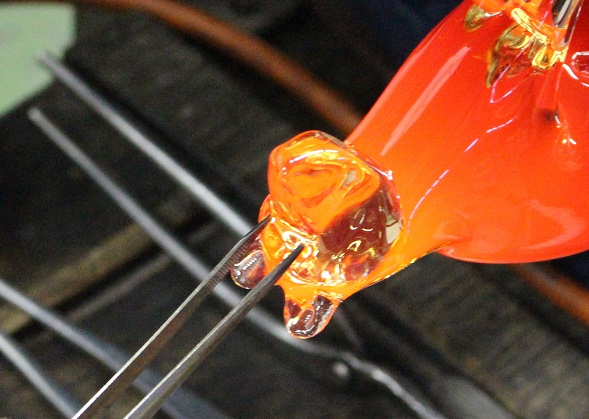

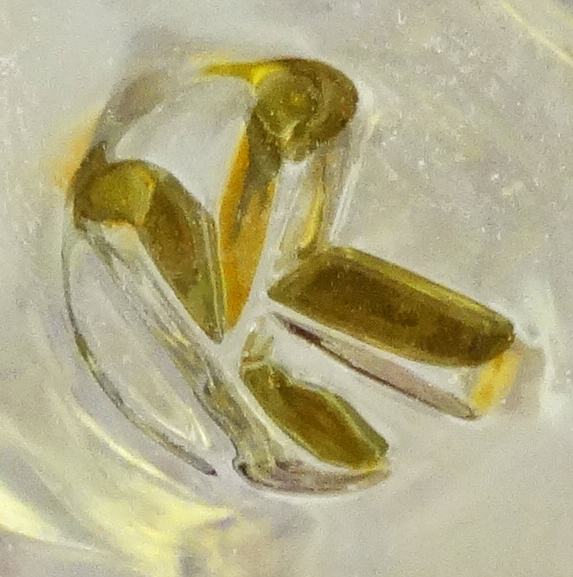

③耳を作ります。

頭の上のあたりを左右それぞれ引っ張ります。

少しピンセットでつまんで引っ張る。

反対側も少しつまんで引っ張る。

耳が出来上がりました!

④目を作ります。

ひっくり返して、ピンセットで目のあたりにくぼみを付けます。

くぼませて目を作る。

◇全体の微調整

ほぼ完成した状態なので、全体のバランスを見ながら耳などのパーツを微調整していきます。

最後に、お尻と水平になるように前足の長さを調整します!

バランスを見ながら耳を微調整する。

前足を引っ張り、後ろ足との

長さを調整する。

お尻と前足の水平確認。

ついに、戌ができあがりました!!

1つ製作するのに、大は20~30分、小は15~20分くらい掛かります。

完成!

◇徐冷

①ポンテとのつなぎ目に傷をつけて切り離します。

バーナーでポンテの跡を温め、弊社宙吹きの印 ”K” を入れます。

ポンテから切り離し

バーナーで温めて

刻印を押します。

”K”の刻印。

ほとんどの宙吹き作品に

押しています。

Kの意味は・・・

KAGOSHIMA(鹿児島)、KIRISHIMA(霧島)、KIMURA(木村)のトリプルKだそうです(笑)

②徐冷炉に入れて冷まします。

冷ますと言っていますが・・・徐冷炉の中は400~500℃あります!!

ガラスは急激に冷えると割れてしまうので、半日くらいかけてゆっくり温度を下げ、冷ましていきます。

徐冷炉の中は400~500℃!

◇仕上げ

冷ました後は、置いてグラつかないよう底を少し削ります。

最後に、削った部分を磨き、完成です!

置いた時にグラつかないよう、底を削って調整する。

きれいに磨けているか確認。

職人歴25年で、弊社の宙吹き作品の

ほとんどを製作しています。

製作者 吹き師 木村のコメント

ガラスのオーナメントを製作する際、ポンテ付け(竿の入れ替え)を行うのは珍しい製作方法だと思います。

完成後の仕上げ作業(きちんと立つように底を平らにする作業)の手間が少なくなり、製作もしやすくなるので、基本的にどのオーナメントもこの方法で製作しています。

どの部分をどういう風に製作しているのかが分かるので、見学される際は是非作業工程を一通り見ていただけたらと思います。

2回にわたって、干支の製作風景をご紹介致しました。

すべての作業を、職人が一つ一つ手作業で行っています!

その日によって製作するものが異なりますが、宙吹きは支店 がらすの舘で製作しているので、お近くにお越しの際は作業風景を見にお立ち寄りください♪