ブログ

12.142017

宇検村 特注グラス製作風景(後編)

前回ご紹介した宇検村 特注グラスの製作風景の続きをご紹介致します!

今回は、形の調整、飲み口の部分の加工、仕上げです。

◇前回

型吹きをして、グラスっぽくなったところで終わっていましたので、その続きからです。

基本的なグラスの形になりました!

ここから調整していきます。

◇グラスの太さ調整

型を使用してグラスの形になりましたが、専用に製作した型ではないため、少し太いので調整していきます。

グラスを回しながら、外側を押して細くしていきます。

細くした分、底が飛び出してくるので、平らにしていきます。

全体を均等に押して細くしていきます。

飛び出した部分を平らにしていきます。

きれいに平らになりました!

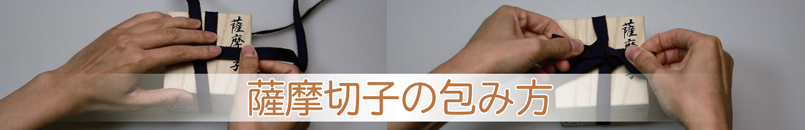

◇ポンテ付け

今の状態だと、飲み口の加工ができないため、吹き竿を移し替えていきます。

※ポンテ付けとは

作業の途中で吹き竿から別の竿に移し替える作業のことです。

移し替えやすいよう竿の先にガラスを巻きつけるのですが、この巻きつけたガラスのことを”ポンテ”というため、この作業をポンテ付けと呼んでいます。

切り離しやすいよう、吹き竿との境目を細くします。

”はし”を使い、少しずつ細くしていきます。

あっという間に細くなりました!

ポンテを付けるところを少し窪ませておきます。

そうすると、完成後ポンテを切り離した時の段差が少なくなり、仕上げ作業が楽になります♪

底の中央辺りを窪ませます。

窪ませたところにポンテを付け、中心になるよう微調整します。

先ほど細くしたところを、濡らしたヤスリで傷をつけ、吹き竿を叩いて切り離します。

窪ませた中心に

ポンテを付けます。

ヤスリで傷を付けます。

切り離したら、ポンテを付けたときに歪んでしまった底を平らに修正していきます。

中央が窪んでいる板を使い、

底を平らに修正していきます。

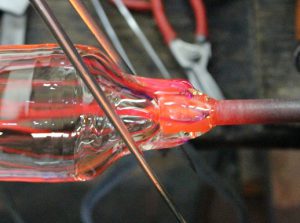

◇飲み口の加工

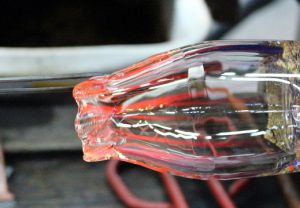

切り離した部分を引っ張っていきます。

引っ張ることで、飲み口部分のガラスが薄くなります!

ピンセットを使い

少しずつ引っ張って

細くしていきます。

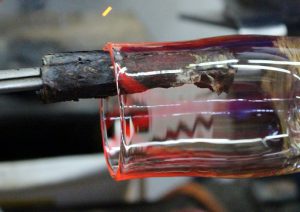

ハサミを使って、引っ張った部分を切っていきます。

グラスを回しながら

普通のハサミと同じように

少しずつ切っていきます。

きれいに切れました!

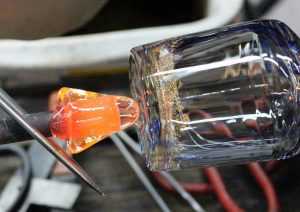

飲み口を広げていきます。

上に引っ張るようにしながら

少しずつ飲み口を広げ

底と同じくらいの大きさにします。

外側からも押さえて形を修正し、飲み口を整えます。

外から軽く押さえ、形を修正。

飲み口を整えます。

真っ直ぐなグラスの形になりました!

飲み口をさらに開いていきます。

一度真っ直ぐな形を作り、底の方を冷ましておくことで、飲み口部分のみが開きます。

飲み口部分を上に持ち上げるようにして

少しずつ開いていきます。

飲み口をしっかり開いて

グラスの形が完成!

◇サイズ確認、最終調整

グラスの形が完成したので、サイズを確認します。

高さを確認中。

直径も測ります。

飲み口や底を修正して・・・グラスの完成です!

飲み口を整えます。

底も調整していきます。

グラス完成!

◇徐冷

完成したら、ポンテから切り離します。

弊社 宙吹きの印 ”K” を刻印し、徐冷炉にて冷ましていきます。

ポンテとの境目をヤスリで傷を付けます。

切り離した部分をバーナーで熱し

”K” の刻印を入れます。

写真では左が上で横向きのKになってます。

◇仕上げ

ガラスが冷めたら、グラつきや傾きなどを確認し、修正が必要なものは修正をします。

指で軽く叩き、グラつきがないか確認。

回しながら、横から見て

飲み口の高さが一定が確認します。

目安として定規を使うこともあります。

色ガラスが外側に付いているので、削りすぎると色が抜けてしまうため、細心の注意を払いながら作業していきます。

仕上げまで終わって、ようやく完成です!

高さを揃えるため修正していきます。

修正したい部分だけ削れるよう

少し斜めに持って削ります。

色が抜けていないか

削れ具合を確認しながら作業します。

*製作者 吹き師 木村のコメント*

さまざまなデザインのグラスがあるため、あまりないようなデザインで、お酒を飲まれる方でも飲まれない方でも使いやすいように、氷を入れても十分な量が入る大きさになるよう意識して製作しました。

一番外側に色ガラスを付けないと細いラインにならないのですが、外側に色を付けると、仕上げの作業で色が抜ける恐れがあります。

そのため、製作段階から形や高さなど、精密に製作しないといけないので、今回の製作ではそこが一番大変でした。